かつてインターネットやスマートフォンが時代を動かしたように、AIとロボティクスが次の波を起こしつつあります。その最前線を語り合うために産学官のトップが参加するカンファレンス「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式 2025」が2025年9月25日に開かれました。

カンファレンスでは、政府の方針説明のほか、研究領域の進展報告、企業による実装事例と課題認識が共有されました。とりわけ近年のヒューマノイドロボットの進化の速さが注目され、登壇者からは「2026年はヒューマノイド元年」とする見立ても示されました。

この記事稿では、GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式 2025のうち、産学官それぞれの視座からの提言を中心に紹介します。

カンファレンスでは、政府の方針説明のほか、研究領域の進展報告、企業による実装事例と課題認識が共有されました。とりわけ近年のヒューマノイドロボットの進化の速さが注目され、登壇者からは「2026年はヒューマノイド元年」とする見立ても示されました。

この記事稿では、GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式 2025のうち、産学官それぞれの視座からの提言を中心に紹介します。

GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式 2025の会場内では各種ロボットも展示されていた。写真はugo製の「ugo pro」と「ugo mini」

司会進行の加藤綾子氏とともに壇上に登場したUnitree製ヒューマノイドロボット「G1」

“恐怖すら覚える”ヒューマノイドの進化

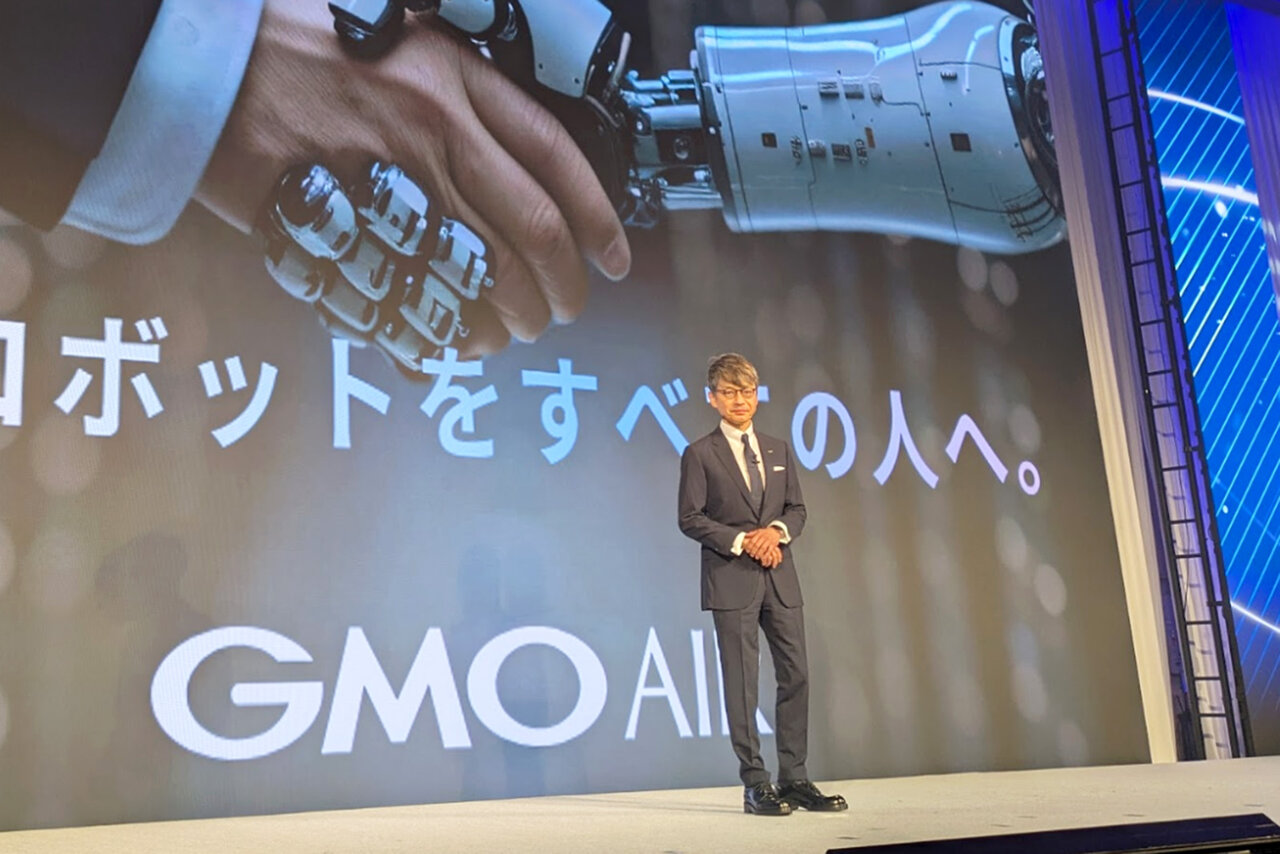

冒頭のスピーチで、GMOインターネットグループの熊谷正寿グループ代表は、AIとロボティクスを「人類史上最大の技術革命」と位置づけました。

GMOインターネットグループ 熊谷正寿グループ代表

「(これまでの)AIは画面の中にとどまる存在でした。ですが、AIはロボットに搭載されることで、現実世界を動かす力を持ちます。AIとロボティクスの融合は、社会を根本から変えるでしょう」(熊谷代表)

熊谷代表は、2022年のChatGPT登場以降に技術の進化速度が加速していると説明し、具体例として中国・Unitreeのヒューマノイド「G1」を紹介。2025年5月の時点では歩行がおぼつかなかったG1が、ソフトウェアのアップデートから1カ月で滑らかに走行できるようになり、9月には人が強く蹴っても転倒せず、さらには「バク転」までこなすようになった一連の映像が会場で上映されると、聴衆からどよめきが起こりました。

熊谷代表はこの変化を「直線的な進歩ではなく、AIによる指数関数的な成長」と捉え、「この成長変化のスピードに、恐怖すら感じました。2026年は“ヒューマノイド元年”となるでしょう」と将来の見通しを語りました。

さらに熊谷代表は、GMOインターネットグループの取り組み事例として「AI・CEO『ヒューマノイド 熊谷正寿』」を紹介。ヒューマノイドは電源があれば24時間365日稼働でき、人間の3倍の時間効率を実現可能な上、AIの特性を生かしてコピーを無限に生成できると指摘し、「AIとロボティクスは、単純な生産性の向上だけでなく、労働力のあり方そのものを変える可能性がある」と述べました。

熊谷代表は、2022年のChatGPT登場以降に技術の進化速度が加速していると説明し、具体例として中国・Unitreeのヒューマノイド「G1」を紹介。2025年5月の時点では歩行がおぼつかなかったG1が、ソフトウェアのアップデートから1カ月で滑らかに走行できるようになり、9月には人が強く蹴っても転倒せず、さらには「バク転」までこなすようになった一連の映像が会場で上映されると、聴衆からどよめきが起こりました。

熊谷代表はこの変化を「直線的な進歩ではなく、AIによる指数関数的な成長」と捉え、「この成長変化のスピードに、恐怖すら感じました。2026年は“ヒューマノイド元年”となるでしょう」と将来の見通しを語りました。

さらに熊谷代表は、GMOインターネットグループの取り組み事例として「AI・CEO『ヒューマノイド 熊谷正寿』」を紹介。ヒューマノイドは電源があれば24時間365日稼働でき、人間の3倍の時間効率を実現可能な上、AIの特性を生かしてコピーを無限に生成できると指摘し、「AIとロボティクスは、単純な生産性の向上だけでなく、労働力のあり方そのものを変える可能性がある」と述べました。

取材陣にポーズを撮る熊谷代表とAI・CEO「ヒューマノイド 熊谷正寿」

安全・安心を前提にした社会実装へ

行政サイドからも、AIとロボティクスへの期待と課題認識が語られました。

まず、ビデオメッセージで登場した内閣総理大臣の石破茂氏(当時)は、日本が直面する少子高齢化や労働力不足を背景に「AIとロボティクスは、安全・安心を前提に社会実装を進めるべき技術」と強調。先の通常国会で成立した「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)」を踏まえて9月に「人工知能戦略本部」を立ち上げたことに触れ、イノベーション促進とリスク対応の両立を目指す方針を示しました。

続いて登壇したデジタル大臣・サイバー安全保障担当大臣の平将明氏(当時)は、AIとロボティクスへの日本の取り組みについて、欧州のような過度な一律規制ではなく「既存法+ガイドライン、安全保障に関わる部分のみ強制力の強い法律での制限」の方針を維持し、日本を「学習・実装しやすい国」として推進してきたと述べました。

まず、ビデオメッセージで登場した内閣総理大臣の石破茂氏(当時)は、日本が直面する少子高齢化や労働力不足を背景に「AIとロボティクスは、安全・安心を前提に社会実装を進めるべき技術」と強調。先の通常国会で成立した「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)」を踏まえて9月に「人工知能戦略本部」を立ち上げたことに触れ、イノベーション促進とリスク対応の両立を目指す方針を示しました。

続いて登壇したデジタル大臣・サイバー安全保障担当大臣の平将明氏(当時)は、AIとロボティクスへの日本の取り組みについて、欧州のような過度な一律規制ではなく「既存法+ガイドライン、安全保障に関わる部分のみ強制力の強い法律での制限」の方針を維持し、日本を「学習・実装しやすい国」として推進してきたと述べました。

平将明 デジタル大臣・サイバー安全保障担当大臣(当時)

あわせて、「AIロボット大国・日本」の復活を目指す策として、1.中核拠点の整備(テストベッド/安全評価)、2.平和的テーマの国際ロボットコンテスト、3.政府調達による現場導入(防災・建設・介護等)の3点を示しました。最後に「日本は、“ターミネーター”的な怖いイメージではなく、“ドラえもん”のような共生の世界観でAI・ロボティクスの実装を進めたい」と結びました。

また、VTRで登場した陸上自衛隊 元陸将の廣惠次郎氏は、戦場における無人化の進展を指摘しつつ「ロボットは平和利用のためにこそ発展させるべきだ」と訴えました。特に災害現場や人命救助の分野で、AIとロボティクスが果たす役割の重要性を強調しました。

また、VTRで登場した陸上自衛隊 元陸将の廣惠次郎氏は、戦場における無人化の進展を指摘しつつ「ロボットは平和利用のためにこそ発展させるべきだ」と訴えました。特に災害現場や人命救助の分野で、AIとロボティクスが果たす役割の重要性を強調しました。

NVIDIAとOpenAIが示す日本への期待

続いて、海外のAI関連企業から実装に関する見解が示されました。

NVIDIA:フィジカルAIを支える“三位一体”の実装基盤

ビデオメッセージで登場したNVIDIA 創業者/CEOのジェンスン・ファン氏は、「AIは新たな計算モデルとして産業を変革する存在であり、その中核は『AIファクトリー』だ」と強調。GMOインターネットグループが次世代B300(Blackwell)で基盤整備を進め、学習・推論・大規模展開を担う国家級インフラの一部になるだろうと述べました。「日本はメカトロニクス・精密の強みをAIで拡張し、自動化から自律化へ」という熊谷氏のビジョンを「日本の基盤を築く、明確な構想」と評価しました。

ファン氏のビデオメッセージに続いて登壇したNVIDIA 日本代表 兼 米国本社副社長の大崎真孝氏は、「ロボットは日本が再び主導できる分野である」と呼びかけました。AIが「認知→生成→エージェント」の段階を経て「フィジカルAI」へと進化中であるという大崎氏は、学習、シミュレーション(Omniverse)、エッジコンピューティングを一体で進める重要性を指摘しました。さらに大崎氏は、日本の機械技術をAIと結びつけ、独自のロボットを生み出せるとの期待を示しました。

ファン氏のビデオメッセージに続いて登壇したNVIDIA 日本代表 兼 米国本社副社長の大崎真孝氏は、「ロボットは日本が再び主導できる分野である」と呼びかけました。AIが「認知→生成→エージェント」の段階を経て「フィジカルAI」へと進化中であるという大崎氏は、学習、シミュレーション(Omniverse)、エッジコンピューティングを一体で進める重要性を指摘しました。さらに大崎氏は、日本の機械技術をAIと結びつけ、独自のロボットを生み出せるとの期待を示しました。

NVIDIA 日本代表 兼 米国本社副社長 大崎真孝氏

OpenAI:“インテリジェンスの時代”の到来

ビデオメッセージで登場したOpen AI 最高執行責任者(COO)のブラッド・ライトキャップ氏は、「日本はOpenAIにとって最も急速に成長する市場のひとつであり、特にビジネス利用では米国外で有数の重要市場だ」と評価した上で、日本で進む実装のスピードに強い刺激を受けていると締めくくりました。

続いて登壇したOpenAI Japan 代表執行役社長の長崎忠雄氏は、日本がアジア初のオフィス設立地であり、米国に次ぐ重要市場だと強調。ChatGPTはこの1年でテキスト中心の対話から、音声・画像・動画を扱うマルチモーダルなGPT-5へ進化し、チャットからエージェントへと拡張したと説明しました。そしてAIが「たまに使う道具」から「毎日頼れる土台」となり、“インテリジェンスの時代”が到来したと述べています。

また、現在は毎週7億人超がChatGPTを利用し、日本でも利用者が1年で4倍に増加したことや、金融・製造などで業務フローへの組み込みが進んでいることを紹介。長崎氏は、日本がロボティクス研究・AI政策・学術連携を背景に、少子高齢化などの課題を解決し、AIとロボティクスの融合で世界のモデルケースを築けると結びました。

続いて登壇したOpenAI Japan 代表執行役社長の長崎忠雄氏は、日本がアジア初のオフィス設立地であり、米国に次ぐ重要市場だと強調。ChatGPTはこの1年でテキスト中心の対話から、音声・画像・動画を扱うマルチモーダルなGPT-5へ進化し、チャットからエージェントへと拡張したと説明しました。そしてAIが「たまに使う道具」から「毎日頼れる土台」となり、“インテリジェンスの時代”が到来したと述べています。

また、現在は毎週7億人超がChatGPTを利用し、日本でも利用者が1年で4倍に増加したことや、金融・製造などで業務フローへの組み込みが進んでいることを紹介。長崎氏は、日本がロボティクス研究・AI政策・学術連携を背景に、少子高齢化などの課題を解決し、AIとロボティクスの融合で世界のモデルケースを築けると結びました。

OpenAI Japan 代表執行役社長 長崎忠雄氏

鷺木さくら

ライター・コラムニスト。 展示会めぐりと編みぐるみが好物。いつかLOVOTかaiboを飼ってセーターを編みたい。 ライフハック・おでかけ情報に関する記事が得意。中央線LOVE。 マンチカンの寝姿と歩き方が好き。