「洗濯物を畳めるロボット」が100万円以下だったら買いますか?

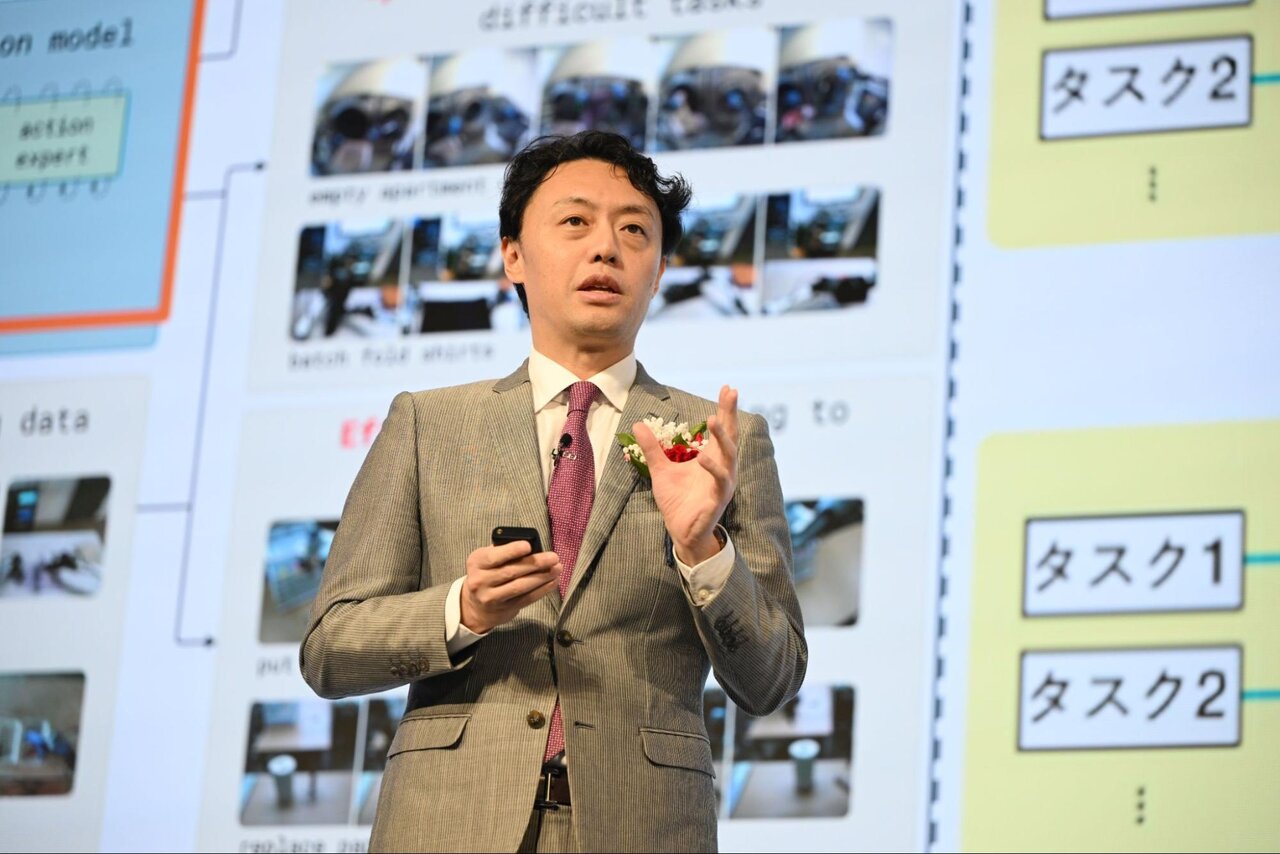

東京大学 工学系研究科教授の松尾豊氏は講演で、家庭用ロボット市場が自動車やスマートフォンに続く巨大市場になる可能性を示しました。

松尾氏は「食器の後片付け」や「洗濯物畳み」といった家事を代替する技術は「ほぼ完成している」と紹介し、「もし洗濯物を畳めるロボットが100万円以下なら、買いますか? 50万円なら?」と会場に質問。家庭用ロボットの課題が、技術的ハードルを越え、消費者が手を出せる水準までコストを下げられるかというビジネスの競争段階に入ったと述べています。また、世界では巨額調達を背景にスタートアップが量産設計を加速している現状にも触れました。

さらに、視覚・言語・行動を統合するVision-Language-Action(VLA)モデルなどの新アプローチにより、性能と説明可能性の両立が進んでいると説明。研究室のデモを超え、生活への実装が現実味を帯びてきたとの見方を示しました。

松尾氏は「食器の後片付け」や「洗濯物畳み」といった家事を代替する技術は「ほぼ完成している」と紹介し、「もし洗濯物を畳めるロボットが100万円以下なら、買いますか? 50万円なら?」と会場に質問。家庭用ロボットの課題が、技術的ハードルを越え、消費者が手を出せる水準までコストを下げられるかというビジネスの競争段階に入ったと述べています。また、世界では巨額調達を背景にスタートアップが量産設計を加速している現状にも触れました。

さらに、視覚・言語・行動を統合するVision-Language-Action(VLA)モデルなどの新アプローチにより、性能と説明可能性の両立が進んでいると説明。研究室のデモを超え、生活への実装が現実味を帯びてきたとの見方を示しました。

東京大学 工学系研究科教授 松尾豊氏

早稲田大学教授でAIロボット研究所所長の尾形哲也氏は、過酷な仮想環境で学習させてから実機へ移す「Sim-to-Real(シム・トゥ・リアル)」と呼ばれるアプローチの有効性を解説し、外部からの妨害要因や干渉(外乱)やセンサー欠損に強い頑健性の重要性を示しました。

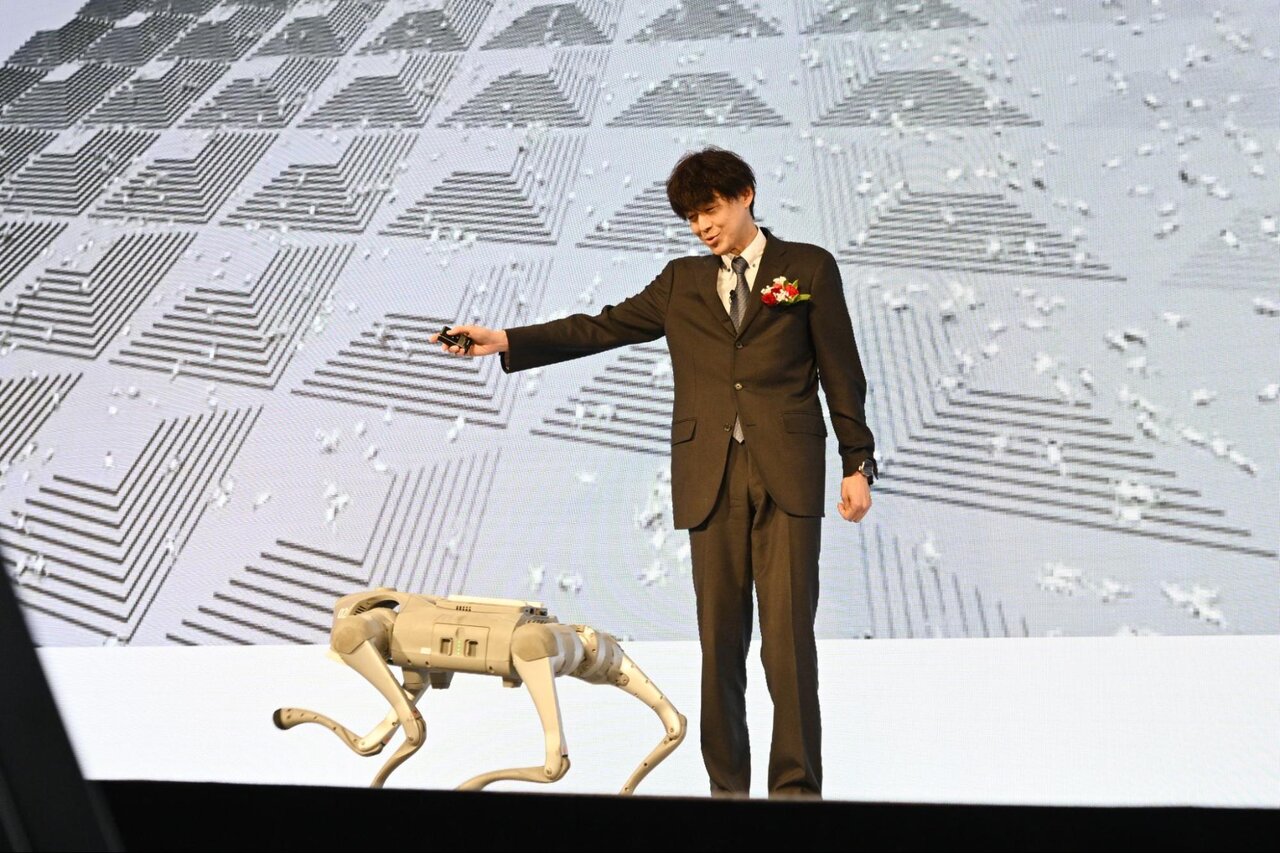

そして千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之氏は、視覚や一部センサーを制限した状況でも破綻しにくい挙動を示すデモを提示し、現場適応力を備えた「フィジカルAI」の社会実装に手応えがあると述べました。

そして千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之氏は、視覚や一部センサーを制限した状況でも破綻しにくい挙動を示すデモを提示し、現場適応力を備えた「フィジカルAI」の社会実装に手応えがあると述べました。

千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター所長 古田貴之氏

また、チューリング代表取締役CEOの山本一成氏は、自社が取り組む自動運転事業が本質的にロボティクスと同じ産業に属すると指摘。周囲のセンサー情報をAIが判断し行動に結びつける構造は共通しており、将来的には「同じ技術」となるだろうと予測しました。また、自身の将棋AI開発の経験を踏まえ、知識をAI側に委ねるAIセントリック設計が鍵になると説明。チューリングが自動運転の開発で採用している、映像を言語化して行動につなげるVLAモデルは「AIが判断根拠を説明できる点で社会的に重要」と述べました。

チューリング代表取締役CEO 山本一成氏

アワードと未来戦略の視点

後半の第2部では、国内の先進的な取り組みを称える「GMO AI・ロボティクス アワード 2025」の表彰式が行われました。東京大学の研究者チームやロボットソリューション開発のugo、生成AIスタートアップのSakana AIなどが受賞し、学術・社会実装・生成AIといった幅広い分野での貢献が表彰されました。

GMO AI Robotics Awards 2025 特別賞を受賞した東京大学 大学院情報理工学系研究科 河原塚健氏

続くパネルディスカッションでは、産業界のリーダーや起業家、研究者らが登壇し、日本が直面する課題と勝ち筋について多角的に意見が交わされました。政策や投資環境、大企業のリスクテイク不足といった構造的課題に加え、人間力や現場との協働の重要性、データ資産をどう活用するかといった具体的論点も示されました。

おわりに

GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式 2025では、産・学・官・海外の視点から、AIとロボティクスが社会にもたらす変革と課題が幅広く語られました。ヒューマノイドをはじめとするロボット技術は、研究室のデモを超えて家庭や産業の現場に入りつつあり、政策や制度設計、産業連携が一層重要になっています。

カンファレンスで交わされた議論の多くで「技術はすでに整いつつある。次は社会実装をどう進めるか」という点に触れていたことが印象的でした。安全と信頼を前提に、AIとロボティクスを人びとの生活に根付かせる取り組みに期待したいです。

カンファレンスで交わされた議論の多くで「技術はすでに整いつつある。次は社会実装をどう進めるか」という点に触れていたことが印象的でした。安全と信頼を前提に、AIとロボティクスを人びとの生活に根付かせる取り組みに期待したいです。

鷺木さくら

ライター・コラムニスト。 展示会めぐりと編みぐるみが好物。いつかLOVOTかaiboを飼ってセーターを編みたい。 ライフハック・おでかけ情報に関する記事が得意。中央線LOVE。 マンチカンの寝姿と歩き方が好き。